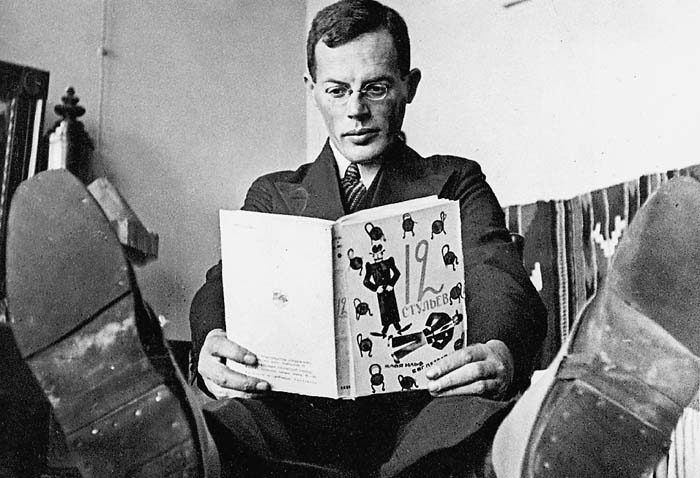

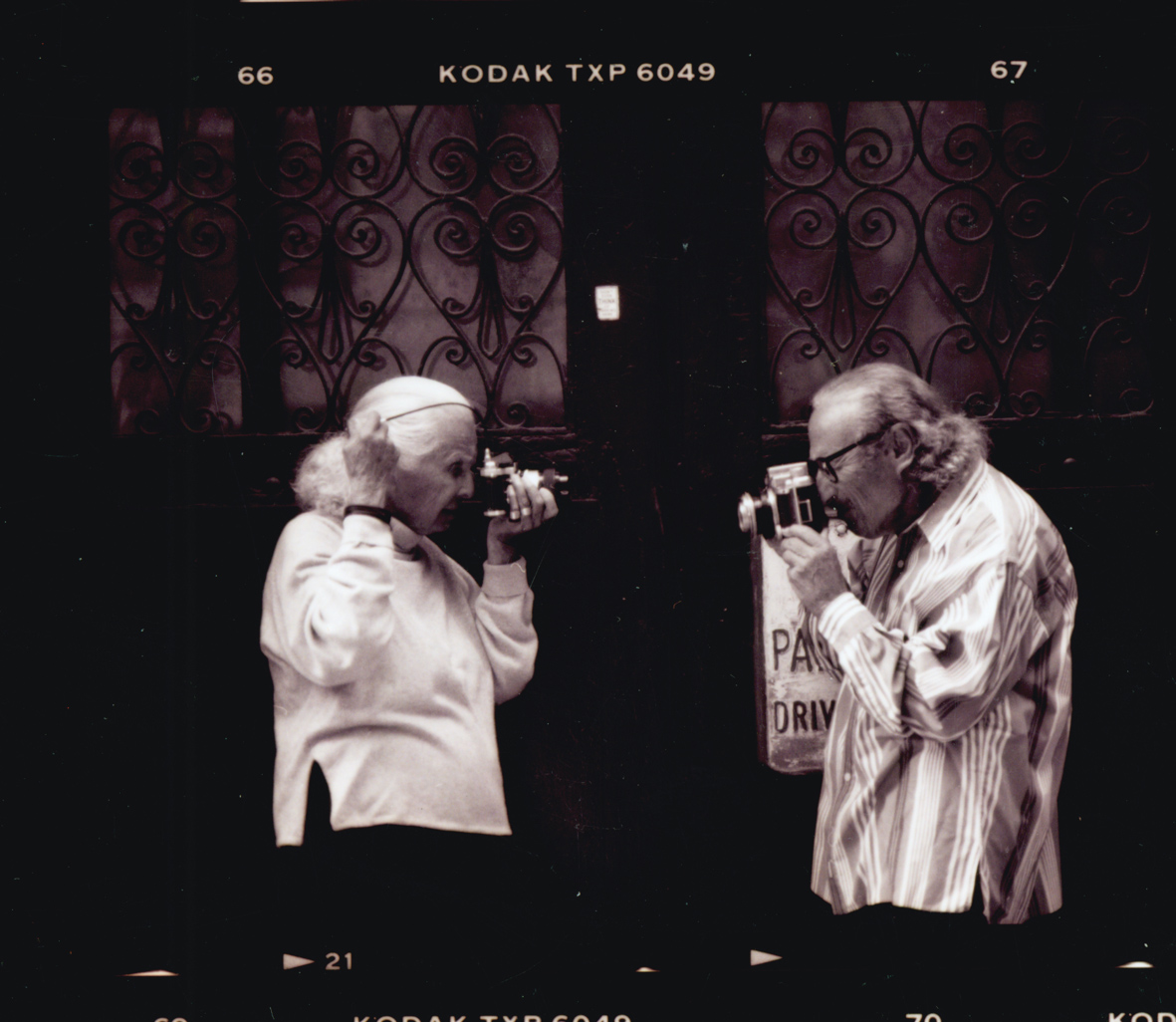

Евгений Петров (слева, наст. фамилия – Катаев) и Илья Ильф

… Я встаю и, отстраняя микрофон, который всегда меня раздражает, начинаю свой рассказ с описания авторов “Двенадцати стульев” – сначала я говорю о друге, а потом о брате:

— Мой брат, месье и медам, был на шесть лет моложе меня, и я хорошо помню, как мама купала его в корыте, пахнущем распаренным липовым деревом, мылом и отрубями. У него были закисшие китайские глазки, и он издавал ротиком жалобные звуки — кувакал, — вследствие чего и получил название наш кувака. Затем я говорю студентам о нашей семье, о рано умершей матери и об отце, окончившем с серебряной медалью Новороссийский университет, ученике прославленного византииста, профессора, академика Кондакова; говорю о нашей семейной приверженности к великой русской литературе и папиному книжному шкафу, где как величайшие ценности хранились двенадцатитомная “История государства Российского” Карамзина, полное собрание сочинений Пушкина, Гоголя, Чехова, Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Лескова, Гончарова и так далее. Я рассказываю, как у нас в семье ценился юмор и как мой братец, еще будучи гимназистом приготовительного класса, сочинял смешные рассказы – вполне детские, но уже обещавшие большой литературный талант. Все это я говорю для того, чтобы подвести аудиторию к пониманию источников юмора, которым пронизаны “Двенадцать стульев”.

Петр Катаев с сыновьями Валентином и Евгением. 1910 год

<…>

Брат приехал ко мне в Мыльников переулок с юга, вызванный моими отчаянными письмами. Будучи еще почти совсем мальчишкой, он служил в уездном уголовном розыске, в отделе по борьбе с бандитизмом, свирепствовавшим на юге. А что ему еще оставалось? Отец умер. Я уехал в Москву. Он остался один, не успев даже окончить гимназию. Песчинка в вихре революции. Где-то в степях Новороссии он гонялся на обывательских лошадях за бандитами – остатками разгромленной петлюровщины и махновщины, особенно свирепствовавшими в районе еще не вполне ликвидированных немецких колоний. Я понимал, что в любую минуту он может погибнуть от пули из бандитского обреза. Мои отчаянные письма в конце концов его убедили. Он появился уже не мальчиком, но еще и не вполне созревшим молодым человеком, жгучим брюнетом, юношей, вытянувшимся, обветренным, с почерневшим от новороссийского загара, худым, несколько монгольским лицом, в длинной, до пят, крестьянской свитке, крытой поверх черного бараньего меха синим грубым сукном, в юфтевых сапогах и кепке агента уголовного розыска. Он поселился у меня. Его все время мучило, что он живет, ничем не занимаясь, на моих хлебах. Он решил поступить на службу. Но куда? В стране все еще была безработица. У него имелись отличные рекомендации уездного уголовного розыска, и он пошел с ними в московский уголовный розыск, где ему предложили место, как вы думаете, где? – ни более ни менее как в Бутырской тюрьме надзирателем в больничном отделении. Он сообщил мне об этом не без некоторой гордости, прибавив, что теперь больше не будет мне в тягость. Я ужаснулся. …мой родной брат, мальчик из интеллигентной семьи, сын преподавателя, серебряного медалиста Новороссийского университета, внук генерал-майора и вятского соборного протоиерея, правнук героя Отечественной войны двенадцатого года, служившего в войсках Кутузова, Багратиона, Ланжерона, атамана Платова, получившего четырнадцать ранений при взятии Дрездена и Гамбурга, – этот юноша, почти еще мальчик, должен будет за двадцать рублей в месяц служить в Бутырках, открывая ключами больничные камеры, и носить на груди металлическую бляху с номером! Несмотря на все мои уговоры, брат не соглашался отказаться от своего намерения и аккуратно стал ездить на трамвае в Бутырки, до которых было настолько далеко от Мыльникова переулка, что приходилось два раза пересаживаться и еще одну остановку проезжать на дряхлом автобусе: получалось, что на один только проезд уходит почти все его жалованье. Я настаивал, чтобы он бросил свою глупую затею. Он уперся. Тогда я решил сделать из него профессионального журналиста и посоветовал что-нибудь написать на пробу. Он уперся еще больше.

Я настаивал, чтобы он бросил свою глупую затею. Он уперся. Тогда я решил сделать из него профессионального журналиста и посоветовал что-нибудь написать на пробу. Он уперся еще больше.

— Но почему же? — спрашивал я с раздражением.

— Потому что я не умею, — почти со злобой отвечал он.

— Но послушай, неужели тебе не ясно, что каждый более или менее интеллигентный, грамотный человек может что-нибудь написать?

— Что именно?

— Бог мой, что-нибудь.

— Конкретно?

— Мало ли… Не все ли равно… Ты столько рассказывал забавных случаев из своей уголовной практики. Ну возьми какой-нибудь сюжетец.

— Например?

— Ну, например, как вы там где-то в уезде накрыли какого-то типа по фамилии Гусь, воровавшего казенные доски.

— Я не умею, — заскрипел зубами брат, и его шоколадного цвета глаза китайского разреза свирепо сверкнули.

Тогда я решил употребить самое грубое средство.

— Ты что же это? Рассчитываешь сидеть у меня на шее со своим нищенским жалованьем?

Мой брат побледнел от оскорбления, потом покраснел, но сдержался и, еще сильнее стиснув зубы, процедил, с ненавистью глядя на меня:

— Хорошо. Я напишу. Говори, что писать.

— Напиши про Гуся и доски.

— Сколько страниц? — спросил он бесстрастно.

— Шесть, — сказал я, подумав.

Он сел за мой письменный столик между двух окон, придвинул к себе бумагу, окунул перо в чернильницу и стал писать — не быстро, но и не медленно, как автомат, ни на минуту не отрываясь от писания, с яростно-неподвижным лицом, на котором я без труда прочел покорность и отвращение.

Примерно через час, не сделав ни одной помарки и ни разу не передохнув, он исписал от начала до конца ровно шесть страниц и, не глядя на меня, подал свою рукопись через плечо.

— Подавись! — тихо сказал он.

У него оказался четкий, красивый, мелкий почерк, унаследованный от папы. Я пробежал написанные им шесть страниц и с удивлением понял, что он совсем недурно владеет пером. Получился отличный очерк, полный юмора и наблюдательности. Я тотчас отвез его на трамвае А в редакцию “Накануне”, дал секретарю, причем сказал:

— Если это вам даже не понравится, то все равно это надо напечатать. Вы понимаете — надо! От этого зависит судьба человека.

Рукопись полетела на «юнкерсе» в Берлин, где печаталось «Накануне», и вернулась обратно уже в виде фельетона, напечатанного в литературном приложении под псевдонимом, который я ему дал.

— Заплатите как можно больше, — сказал я представителю московского отделения «Накануне».

После этого я отнес номер газеты с фельетоном под названием «Гусь и доски» (а может быть, «Доски и Гусь») на Мыльников и вручил ее брату, который был не столько польщен, сколько удивлен.

— Поезжай за гонораром, — сухо приказал я.

Он поехал и привез домой три отличных, свободно конвертируемых червонца, то есть тридцать рублей, — валюту того времени.

— Ну, — сказал я, — так что же выгоднее: служить в Бутырках или писать фельетоны? За один час сравнительно легкой и чистой работы ты получил больше, чем за месяц бездарных поездок в Бутырки. Брат оказался мальчиком сообразительным и старательным, так что месяца через два, облазив редакции всех юмористических журналов Москвы, веселый, общительный и обаятельный, он стал очень прилично зарабатывать, не отказываясь ни от каких жанров: писал фельетоны в прозе и, к моему удивлению, даже в стихах, давал темы для карикатур, делал под ними подписи, подружился со всеми юмористами столицы, наведывался в “Гудок”, сдал казенный наган в Московское управление уголовного розыска, отлично оделся, немного пополнел, брился и стригся в парикмахерской с одеколоном, завел несколько приятных знакомств, нашел себе отдельную комнату, и однажды рано утром я встретил его на Большой Дмитровке:

…он, видимо, возвращался после ночных похождений. Тогда еще не вывелись извозчики, и он ехал в открытом экипаже на дутиках – то есть на дутых резиновых шинах, – модно одетый молодой человек, жгучий брюнет с косым пробором, со следами бессонной ночи на красивом добродушном лице, со скользящей мечтательной улыбкой и слипающимися счастливыми глазами.

Кажется, он спросонья мурлыкал про себя что-то из своих любимых опер, а к пуговице его пиджака был привязан на длинной нитке красный воздушный шарик, сопровождавший его как ангел-хранитель и ярко блестевший на утреннем московском солнышке.

Меня он не заметил. Проплыл мимо, мягко подпрыгивая на дутиках, и я как старший брат, с одной стороны, был доволен, что из него, как говорится, “вышел человек”, а с другой стороны, чувствовал некоторое неодобрение по поводу его образа жизни, хотя сам вел себя в таком же духе, если не хуже.

<…>

Прочитав где-то сплетню, что автор “Трех мушкетеров” писал свои многочисленные романы не один, а нанимал нескольких талантливых литературных подельщиков, воплощавших его замыслы на бумаге, я решил однажды тоже сделаться чем-то вроде Дюма-пера и командовать кучкой литературных наемников. Благо в это время мое воображение кипело и я решительно не знал, куда девать сюжеты, ежеминутно приходившие мне в голову. Среди них появился сюжет о бриллиантах, спрятанных во время революции в одном из двенадцати стульев гостиного гарнитура. Сюжет не бог весть какой, так как в литературе уже имелось “Шесть Наполеонов” Конан-Дойля, а также уморительно смешная повесть молодого, рано умершего советского писателя-петроградца Льва Лунца, написавшего о том, как некое буржуазное семейство бежит от советской власти за границу, спрятав свои бриллианты в платяную щетку.

Маленький, худенький, с прелестным личиком обреченного на раннюю смерть, Лев Лунц, приведенный Кавериным в Мыльников переулок, с такой серьезностью читал свою повесть, что мы буквально катались по полу от смеха.

Ну и еще кое-что в этом роде я слышал в ту пору.

Тогда я носился со своей теорией движущегося героя, без которого не может обойтись ни один увлекательный роман: он дает возможность переноситься в пространстве и включать в себя множество происшествий, что так любят читатели. Теперь-то я знаю, что теория моя ошибочна. Сейчас у меня совсем противоположное мнение: в хорошем романе (хотя я и не признаю деление прозы на жанры) герой должен быть неподвижен, а обращаться вокруг него должен весь физический мир, что и составит если не галактику, то, во всяком случае, солнечную систему художественного произведения.

Ну а тогда, увлекаясь гоголевским Чичиковым, я считал, что сила “Мертвых душ” заключается в том, что Гоголю удалось найти движущегося героя. В силу своей страсти к обогащению Чичиков принужден все время быть в движении – покупать у разных людей мертвые души. Именно это позволило автору создать целую галерею человеческих типов и характеров, что составляет содержание его разоблачительной поэмы.

Поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев, разбросанных революцией по стране, давало, по моим соображениям, возможность нарисовать сатирическую галерею современных типов времен нэпа. Все это я изложил моему другу и моему брату, которых решил превратить по примеру Дюма-пера в своих литературных негров: я предлагаю тему, пружину, они эту тему разрабатывают, облекают в плоть и кровь сатирического романа. Я прохожусь по их писанию рукой мастера. И получается забавный плутовской роман, в отличие от Дюма-пера выходящий под нашими тремя именами. А гонорар делится поровну.

Почему я выбрал своими неграми именно их – моего друга и моего брата? На это трудно ответить. Тут, вероятно, сыграла известную роль моя интуиция, собачий нюх на таланты, даже еще не проявившиеся в полную силу. Я представил себе их обоих – таких разных и таких ярких – и понял, что они созданы для того, чтобы дополнять друг друга. Мое воображение нарисовало некоего двуединого гения, вполне подходящего для роли моего негра. До этого дня они оба были, в общем, мало знакомы друг с другом. Они вращались в разных литературных сферах. Я предложил им соединиться. Они не без любопытства осмотрели друг друга с ног до головы. Между ними проскочила, как говорится в старых романах, электрическая искра. Они приветливо улыбнулись друг другу и согласились на мое предложение. Возможно, их прельстила возможность крупно заработать; чем черт не шутит! Не знаю. Но они согласились. Я же уехал на Зеленый мыс под Батумом сочинять водевиль для Художественного театра, оставив моим крепостным довольно подробный план будущего романа. Несколько раз они присылали отчаянные телеграммы, прося указаний по разным вопросам, возникающим во время сочинения романа. Сначала я отвечал им коротко:

“Думайте сами”.

А потом и совсем перестал отвечать, погруженный в райскую жизнь в субтропиках, среди бамбуков, бананов, мандаринов, висящих на деревьях как маленькие зеленожелтые фонарики, деля время между купаньем, дольче фар ньенте и писанием “Квадратуры крута”.

<…>

Брат и друг обиделись на мое молчание и перестали тревожить меня телеграммами с мольбами о помощи.

<…>

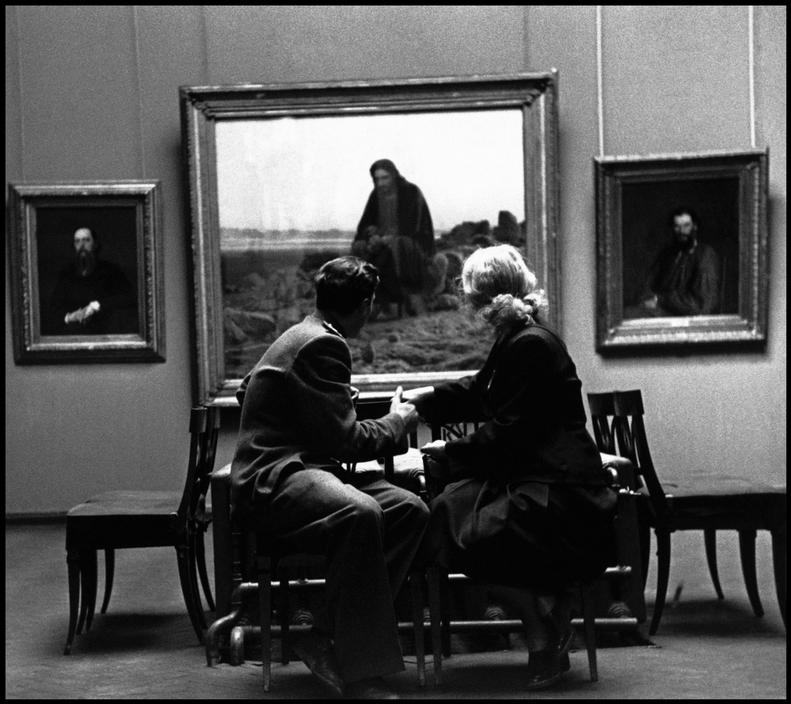

Илья Ильф (слева) и Евгений Петров

Едва я появился в холодной, дождливой Москве, как передо мною предстали мои соавторы. С достоинством, несколько даже суховато они сообщили мне, что уже написали более шести печатных листов. Один из них вынул из папки аккуратную рукопись, а другой стал читать ее вслух. Уже через десять минут мне стало ясно, что мои рабы выполнили все заданные им бесхитростные сюжетные ходы и отлично изобразили подсказанный мною портрет Воробьянинова, но, кроме того, ввели совершенно новый, ими изобретенный великолепный персонаж – Остапа Бендера, имя которого ныне стало нарицательным, как, например, Ноздрев. Теперь именно Остап Бендер, как они его назвали – великий комбинатор, стал главным действующим лицом романа, самой сильной его пружиной. Я получил громадное удовольствие и сказал им приблизительно следующее:

— Вот что, братцы. Отныне вы оба единственный автор будущего романа. Я устраняюсь. Ваш Остап Бендер меня доконал.

— Позвольте, Дюма-пер, мы очень надеялись, что вы пройдетесь по нашей жалкой прозе рукой мастера, сказал мой друг с тем свойственным ему выражением странного, вогнутого лица, когда трудно понять, серьезно ли он говорит или издевается.

– Я больше не считаю себя вашим мэтром. Ученики побили учителя, как русские шведов под Полтавой. Заканчивайте роман сами, и да благословит вас бог. Завтра же я еду в издательство и перепишу договор с нас троих на вас двоих. Соавторы переглянулись. Я понял, что именно этого они от меня и ожидали.

— Однако не очень радуйтесь, — сказал я, — все-таки сюжет и план мои, так что вам придется за них заплатить. Я не собираюсь отдавать даром плоды своих усилий и размышлений…

— В часы одинокие ночи, — дополнил мою мысль братец не без ехидства, и оба соавтора улыбнулись одинаковой улыбкой, из чего я сделал заключение, что за время совместной работы они настолько сблизились, что уже стали как бы одним человеком, вернее одним писателем.

Значит, мой выбор оказался совершенно точен.

— Чего же вы от нас требуете? — спросил мой друг.

— Я требую от вас следующего: пункт “а” – вы обязуетесь посвятить роман мне и вышеупомянутое посвящение должно печататься решительно во всех изданиях как на русском, так и на иностранных языках, сколько бы их ни было.

— Ну, это пожалуйста! — с облегчением воскликнули соавторы. —Тем более что мы не вполне уверены, будет ли даже одно издание – русское.

— Молодые люди, — сказал я строго, подражая дидактической манере синеглазого, напрасно вы так легко согласились на мое первое требование. Знаете ли вы, что вашему пока еще не дописанному роману предстоит не только долгая жизнь, но также и мировая слава? Соавторы скромно потупили глаза, однако мне не поверили. Они еще тогда не подозревали, что я обладаю пророческим даром.

— Ну хорошо, допустим, — сказал друг, — с пунктом “а” покончено. А пункт “б”?

— Пункт “б” обойдется вам не так дешево. При получении первого гонорара за книгу вы обязуетесь купить и преподнести мне золотой портсигар. Соавторы вздрогнули.

— Нам надо посоветоваться, — сказал рассудительный друг. Они отошли к окну, выходящему на извозчичий двор, и некоторое время шептались, после чего вернулись ко мне и, несколько побледнев, сказали:

— Мы согласны.

— Смотрите же, братцы, не надуйте.

— Вы, кажется, сомневаетесь в нашей порядочности? — голосом дуэлянта произнес друг, для которого вопросы чести всегда и во всем стояли на первом месте. Я поклялся, что не сомневаюсь, на чем наша беседа и закончилась.

Долго ли, коротко ли, но после разных цензурных осложнений роман наконец был напечатан в журнале и потом вышел отдельной книгой, и на титульном листе я не без тайного тщеславия прочел напечатанное мне посвящение.

Пункт “а” был свято выполнен.

— Ну а пункт “б”? — спросило меня несколько голосов в одном из английских университетов.

— Леди и гамильтоны, — торжественно сказал я словами известного нашего вратаря, который, будучи на приеме в Англии, обратился к собравшимся со спичем и вместо традиционного “леди и джентльмены” начал его восклицанием “леди и гамильтоны”, будучи введен в заблуждение нашумевшей кинокартиной “Леди Гамильтон”.

…— Ну а что касается пункта “б”, то с его выполнением мне пришлось немного подождать. Однако я и виду не подавал, что жду. Молчал я. Молчали и соавторы. Но вот в один прекрасный день мое ожидание было вознаграждено. Раздался телефонный звонок, и я услышал голос одного из соавторов:

— Старик Саббакин, нам необходимо с вами повидаться. Когда вы можете нас принять?

— Да валяйте хоть сейчас! — воскликнул я, желая несколько разрядить официальный тон, впрочем смягченный обращением ко мне “старик Саббакин”. (“Старик Саббакин” был одним из моих псевдонимов в юмористических журналах.) Соавторы появились хорошо одетые, подтянутые, строгие.

— Мы хотим выполнить свое обязательство перед вами по пункту “б”. С этими словами один из соавторов протянул мне небольшой, но тяжелый пакетик, перевязанный розовой ленточкой. Я развернул папиросную бумагу, и в глаза мне блеснуло золото. Это был небольшой портсигар с бирюзовой кнопочкой в замке, но не мужской, а дамский, то есть раза в два меньше.

Эти жмоты поскупились на мужской.

— Мы не договаривались о Том, какой должен быть портсигар — мужской или дамский, — заметил мой друг, для того чтобы сразу же пресечь всяческие словопрения. Мой же братишка на правах близкого родственника не без юмора процитировал из чеховской “Жалобной книги”:

— Лопай, что дают.

На чем наши деловые отношения закончились, и мы отправились обмыть дамский портсигарчик в “Метрополь”.

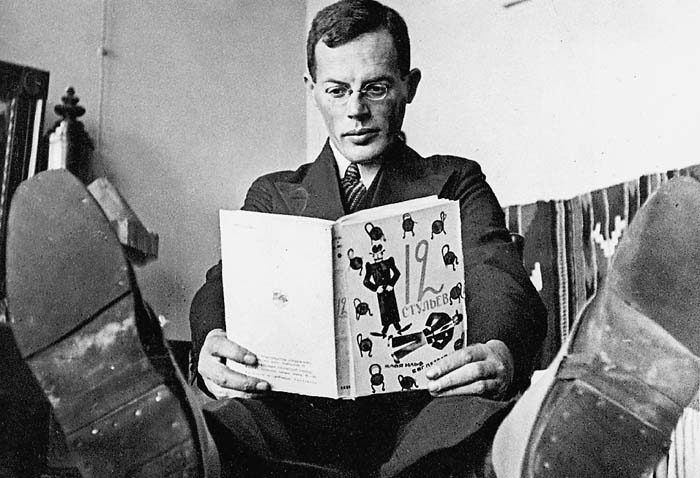

Илья Ильф и “12 стульев”

Роман “Двенадцать стульев”, надеюсь, все из вас читали, и я не буду, леди и гамильтоны, его подробно разбирать. Замечу лишь, что все без исключения его персонажи написаны с натуры, со знакомых и друзей, а один даже с меня самого, где я фигурирую под именем инженера, который говорит своей супруге: “Мусик, дай мне гусик” – или что-то подобное. Что касается центральной фигуры романа Остапа Бендера, то он написан с одного из наших одесских друзей. В жизни он носил, конечно, другую фамилию, а имя Остап сохранено как весьма редкое.

Прототипом Остапа Бендера был старший брат одного замечательного молодого поэта, друга птицелова, эскесса и всей поэтической элиты. Он был первым футуристом, с которым я познакомился и подружился.

<…>

Брат футуриста был Остап, внешность которого соавторы сохранили в своем романе почти в полной неприкосновенности: атлетическое сложение и романтический, чисто черноморский характер. Он не имел никакого отношения к литературе и служил в уголовном розыске по борьбе с бандитизмом, принявшим угрожающие размеры. Он был блестящим оперативным работником. Бандиты поклялись его убить. Но по ошибке, введенные в заблуждение фамилией, выстрелили в печень футуристу, который только что женился и как раз в это время покупал в мебельном магазине двуспальный полосатый матрац.

<…>

Он (Остап – прим. trampie.net) узнал, где скрываются убийцы, и один, в своем широком пиджаке, матросской тельняшке и капитанке на голове, страшный и могучий, вошел в подвал, где скрывались бандиты, в так называемую хавиру, и, войдя, положил на стол свое служебное оружие – пистолет-маузер с деревянной ручкой.

Это был знак того, что он хочет говорить, а не стрелять. Бандиты ответили вежливостью на вежливость и, в свою очередь, положили на стол револьверы, обрезы и финки.

— Кто из вас, подлецов, убил моего брата? — спросил он. — Я его пришил по ошибке вместо вас, я здесь новый, и меня спутала фамилия, ответил один из бандитов. Легенда гласит, что Остап, никогда в жизни не проливший ни одной слезы, вынул из наружного бокового кармана декоративный платочек и вытер глаза.

— Лучше бы ты, подонок, прострелил мне печень. Ты знаешь, кого ты убил?

— Тогда не знал. А теперь уже имею сведения: известного поэта, друга птицелова. И я прошу меня извинить. А если не можете простить, то бери свою пушку, вот тебе моя грудь – и будем квиты.

Всю ночь Остап провел в хавире в гостях у бандитов. При свете огарков они пили чистый ректификат, не разбавляя его водой, читали стихи убитого поэта, его друга птицелова и других поэтов, плакали и со скрежетом зубов целовались взасос. Это были поминки, короткое перемирие, закончившееся с первыми лучами солнца, вышедшего из моря. Остап спрятал под пиджак свой маузер и беспрепятственно выбрался из подвала, с тем чтобы снова начать борьбу не на жизнь, а на смерть с бандитами.

Он продолжал появляться на наших поэтических вечерах, всегда в своей компании, ироничный, громадный, широкоплечий, иногда отпуская с места юмористические замечания на том новороссийско-черноморском диалекте, которым прославился наш город, хотя этот диалект свойствен и Севастополю, и Балаклаве, и Новороссийску и в особенности Ростову-на-Дону – вечному сопернику Одессы. Остапа тянуло к поэтам, хотя он за всю свою жизнь не написал ни одной стихотворной строчки. Но в душе он, конечно, был поэт, самый своеобразный из всех нас.

Вот таков был прототип Остапа Бендера.

Валентин Катаев. Алмазный мой венец

(Отрывок про Евгения Петрова и «12 стульев»)